「ちょっこうむかしの境港~境港の町変化を考える」と題した講座が、境港市上道町の市民図書館で開かれた。「さかいみなとアーカイブ」代表の松尾ゆうへいさん(55)が、明治期の絵はがきなどを基に、当時の建築物や都市計画について語った。

松尾さんは、福岡県や長崎県の大学などで建築学を教え、故郷の境港市にUターン。水木しげるロードで模型店を営む一方、近代以降の境港の歴史資料を発掘しデータ化を目指すグループを昨年8月に立ち上げ、活動している。

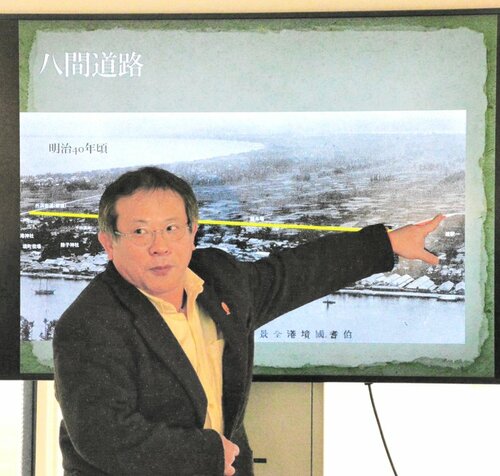

講座では、明治の境港のまちの様子がわかる絵はがき「伯耆国境港全景」や、当時の商家を掲載した「実業鑑」の写真をモニターに投影。境港で最初の西洋風建築だった境台場灯台、境小前を東西に走る県道「八間道路」の計画、商家建築の特徴などについて深掘り解説した。

「境港には港湾近代化による洋風建築・都市計画の痕跡はあり、多くの建物や土木遺構に意味・歴史のある空間形成が見てとれるが、あまり知られていない」と指摘。建築やまちなみについて調査・研究の必要性を説いた。