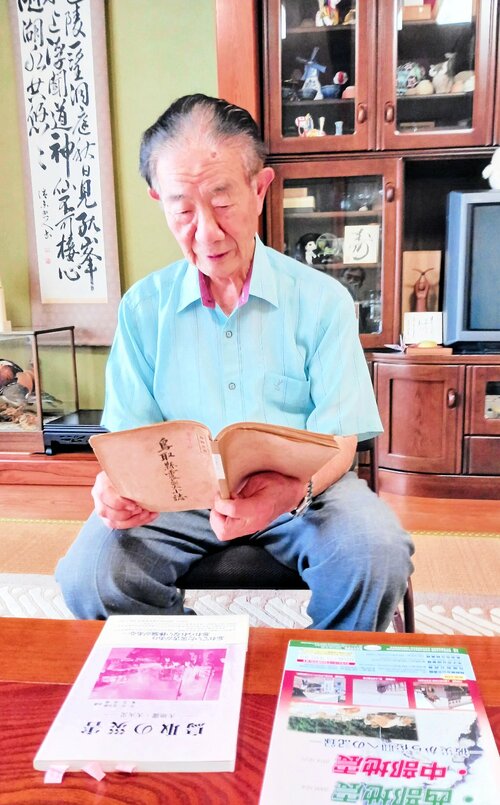

鳥取市の市街地が一瞬のうちに廃虚と化した1943(昭和18)年の鳥取大地震から10日で80年の節目を迎える。被災体験者も年ごとに減り、記憶が風化する中で自らも家屋の下敷きとなり、生死の境をさまよった体験を持つ同市元町、元小学校長の清末忠人さん(91)。「震災体験者が少なくなった今、語り継ぐのが私の務め」と誓いを新たにする。

植物に生きる力

当時、清末さんは小学6年生だった。午後5時36分、突然、大きな揺れに襲われ、自宅2階に居た弟を抱きかかえ、降りようとした瞬間、階段が背中に崩れ落ちてきて下敷きになり、そのまま気を失った。

「西町の旧鳥取図書館近くに設けられた救護所や日赤病院に運ばれたが、手の施しようもないということで医者からも見放され、戸板に乗せられたまま自宅に返された」。2日間、意識を失った状態が続いたが奇跡的に回復。意識もうろうの中「水が欲しい」と言ったのを覚えている。

一時は震災による死者第一報の名簿に記載され、若桜橋のたもとに張り出された。それを見た近所の人が香典を届けに来て、そのことを知った父は慌てて市に取り消しに行った。

清末さんは、小学校で教壇に立つ傍ら鳥取県内の自然や動植物など幅広く調査研究を続け、第一人者として知られる。その道を志すきっかけは震災のけがで療養中、横たわっていると「がれきの中で動き回る一匹のアリとタンポポの花に感動。生きる力をもらった」と述懐する。

悲願の碑完成

背中には、3本の線がくっきりと残っている。階段が背中に落ちてきた時の傷跡だ。余震の度に痛みが走り、「肋骨(ろっこつ)が折れる音を聞いた」。左右の肋骨計4本がなく、今でも時折激痛に見舞われることも。

「元気なうちに、何とかして震災で犠牲になった人たちの慰霊碑を…」。ずっと気がかりだった碑が、震災から80年目の今年、市役所跡にようやく完成した。遺族や市民による募金活動で予想を上回る浄財が集まり、願いがかなった。

碑には「追悼と記憶」と刻まれた。顧問として会の活動を後押ししてきた清末さんは「心の重荷がとれた」としみじみと語った。

これまで子どもらや市民に何十回、何百回となく震災の体験を語ってきた。「多くの犠牲になった人たちや未曽有の大惨事を風化させてはならない。体験者の一人として命ある限り語り継いでいきたい」と今後も続けていくつもりだ。